Железным дорогам суждено иметь громадное влияние на внутренний быт государств, и это влияние должно быть особенно значительно в применении к обширному государству, какова Россия.

Павел Мельников

,,

Предназначенiе Николаевской дороги - двигать продукты центральныхъ, промышленныхъ и черноземныхъ губернiй къ Балтiйскому морю.

Постройка и эксплуатация Николаевской железной дороги, (1842-1851-1901 г.г.) : краткий исторический очерк / составлен Управлением дороги. - Санкт-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1901. - [2], 64 с., 46 л. ил. : ил., карт. ; 26 см. + [3] л. карт. (Эл. библиотека ТОУНБ им. А.М.Горького).

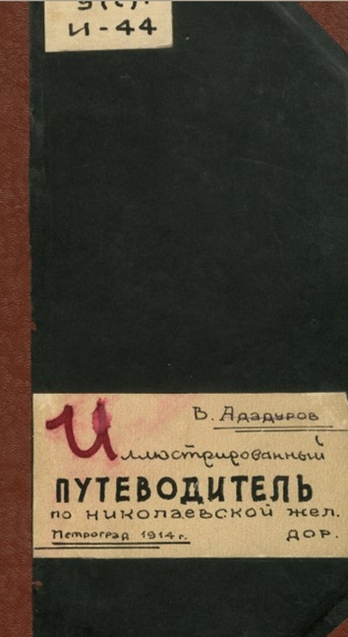

Иллюстрированный путеводитель по Николаевской ж. д. / [предисл. инж. п. с. В. Ададурова]. - Петроград : Издание Управления Николаевской железной дороги, 1914. - [6], 215, [3] с. : ил., портр. ; 22 см. - Библиогр. в предисл. - Экземпляр неполный: нет карт и планов. (Эл. библиотека ТОУНБ им. А.М.Горького).

Спутник по Московско-Виндавской железной дороге. - Москва : Печатня С. П. Яковлева, 1909. - X, 338, 17 с., [48] л. ил., карт. : ил., табл. ; 23 см. (Эл. библиотека ТОУНБ им. А.М.Горького).

Все полнотекстовые ресурсы в составе Электронной библиотеки - это точные цифровые копии изданий из фонда ТОУНБ им. А.М. Горького. Доступ к ним осуществляется на платформе http://elib.tverlib.ru/ свободно и без ограничений.

Запись он-лайн трансляции пятой встречи: «Повседневная жизнь российских железных дорог» в рамках просветительской программы «Интеллектуальные чаепития на Государевой дороге», от 9 июня 2020 года.

Великолепный рассказчик, автор книг об истории железных дорог России Алексей Борисович Вульфов, был нашим гостем. Во многом благодаря деятельности Алексея Борисовича, Бологое-Полоцкая железная дорога получила статус заповедной, а на участке Бологое – Осташков запущен ретро-поезд под паровозной тягой.

Великолепный рассказчик, автор книг об истории железных дорог России Алексей Борисович Вульфов, был нашим гостем. Во многом благодаря деятельности Алексея Борисовича, Бологое-Полоцкая железная дорога получила статус заповедной, а на участке Бологое – Осташков запущен ретро-поезд под паровозной тягой.

В увлекательной беседе за «чашкой чая», правда на этот раз чай был в стаканах с подстаканниками, мы познакомились с историей строительства и повседневной жизни «чугунки». Собеседники обсудили туристическую привлекательность тем, связанных с железной дорогой, паровозными путешествиями, вкуснейшими блюдами, которыми славились вокзальные рестораны и буфеты дореволюционной России.

Председатель Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области Ирина Николаевна Гончарова рассказала о работе по созданию межрегионального туристического маршрута Государева дорога. Гостей принимала хозяйка «сдобного буфета», главный библиотекарь Людмила Николаевна Соколова.

Коллекция Национальной электронной библиотеки

Коллекция Национальной электронной библиотеки

Сила пара. История развития железнодорожного транспорта

в России и СССР.

Подборка посвящена истории развития железнодорожного транспорта в России, а после и в СССР. Сотрудники Национальной электронной библиотеки собрали для вас как обучающую литературу, так и множество статистических документов, отчетов, которые позволят пытливому уму понять устройство и развитие железнодорожного транспорта. Кроме того, в подборке есть несколько впечатляющих плакатов.

Вульфов А. Б. Повседневная жизнь российских железных дорог

Посвящается железным дорогам и их труженикам, уже 170 лет работающим на благо России

Изыскания трассы дороги Петербург — Москва были очень тяжелы. Павел Петрович Мельников на склоне лет, живя одиноким и полузабытым в своей Любани, вспоминал, как зарождалась эта дорога:

«Мы принялись за дело с неимоверным рвением, весь день проводили в поле, то есть на просеке, бродя выше колена в рыхлом, уже начинавшем таять снегу. Вечером вычисляли и наносили нивелировки и сондировки, сделанные в течение дня, а ночи проводили в грязных, душных избах, лежа один подле другого на соломе, постланной на полу. В этих условиях ночлега не заспишься, особенно когда хозяйка начинает копошиться около печи еще до петухов и, чтобы выпустить дым из черной, без дымовой трубы, избы, откроет дверь настежь, а морозный воздух начнет расстилаться по полу. Поневоле, бывало, вскочишь с постели. Довольно сказать, что в два с небольшим месяца самого неудобного для изысканий времени мы успели сделать на протяжении более 150 верст просеки в непрерывном почти лесу, произвести нивелировку, сондировку болот, сделать промеры рек и ручьев, измерить количество протекающей в них весенней воды и из всего этого составить несколько десятков сажень планов, сопровождаемых подробными пояснительными записками. В то же время я успел выдержать горячку от простуды в лесу и выздороветь, чтобы снова приняться за работу… Ночью, чувствуя невыносимый жар, я в бреду приказал хозяйке обливать меня холодной водой» (уже через день Мельников вновь вышел на просеку! — А. В.).

Таковы изыскания.

Очень любопытен момент в воспоминаниях Павла Петровича, когда он с истинной страстью изыскателя рассказывает о находке исторического чуда — первого петровского тракта между Петербургом и Москвой, который был использован для проложения линии будущей чугунки:

Очень любопытен момент в воспоминаниях Павла Петровича, когда он с истинной страстью изыскателя рассказывает о находке исторического чуда — первого петровского тракта между Петербургом и Москвой, который был использован для проложения линии будущей чугунки:

«На самом берегу реки, еще покрытой льдом, я собрал совет из моих офицеров, чтобы решить вопрос о том, как действовать для определения прямого направления на Волочек, т. е. проводить ли полигон по шоссе, делать ли просек по приблизительно прямому направлению с тем, чтобы вычислить угол отклонения от него прямой линии на Волочек или, наконец, определять высоту и широту крайних пунктов. Пока мы обсуждали этот затруднительный вопрос ввиду короткого срока, данного государем, нас окружила толпа любопытных мужичков, и один из них, уже древний старик, решился спросить меня, о чем мы толкуем. „Да толкуем о деле, в котором ты нам, любезный, не поможешь; думаем, как взять направление просека, чтобы выйти прямо к Волочку“. — „Нет, помогу, — отвечал мне, улыбаясь, старик, — потому что эта линия есть на самом деле, по ней шла прямая на Москву дорога, проложенная первым императором“. — „Ты ошибаешься, любезный, потому что неизвестно, чтобы Петром Великим была когда-нибудь прокладываема дорога по прямому направлению из Петербурга в Москву“. — „Нет, не ошибаюсь, барин, а вы ошибаетесь. У нас эта дорога называется дорогою Первого Императора, есть старики в деревнях близ дороги, которые помнят еще, где стояли верстовые столбы, и рассказывают, что деды их видели своими глазами, как при Первом Императоре курьеры езжали по этой дороге летом в санях, потому что вся дорога была на жердях или пластинах и в телеге не выдержать бы тряски. Да вы стоите на самой линии — впереди, смотрите, по разливу видны как бы верхушки свай, это те самые, на которых стоял мост, а там за рекою верстах в четырех отсюда в лесу видно, как будто вырубка на вершинах деревьев. Это на самой линии, и деревья, выросшие на дороге, не доросли до прочих. Ежели отсюда вы возьмете направление на эту вырубку в лесу, то вы попадете прямо на Вышний Волочек“.

Я, разумеется, чрезвычайно обрадовался этому неожиданному открытию, которое выводило меня из большого затруднения, ежели рассказ старика верен. Тот же час я взял направление на вырубку в лесе, заставил Воробьева с топографами гнать просек по этому направлению. Инженерам приказал делать нивелировку и сондировку болот вслед за топографами, а сам сел в распуски в одну лошадь и поехал по деревням, пролегающим к прямому по карте направлению, расспрашивать стариков».

Вульфов А. Б., Повседневная жизнь российских железных дорог: посвящается железным дорогам и их труженикам, уже 170 лет работающим на благо России - Москва, 2007. - (Живая история. повседневная жизнь человечества).

Книгу можно прочитать в Отделе патентно-технической и экологической информации

Железнодорожная магистраль Петербург — Москва

Источник: История железнодорожного транспорта России. Том 1. 1836—1917 (книга, часть 2)

История железнодорожного транспорта России. Т. I: 1836—1917 гг.— СПб, 1994.-336 с. В книге отражены исторические и экономические предпосылки возникновения железных дорог общего пользования, изложена история их становления и развития в период 1836—1917 гг., в границах России того времени. Приведены анализ и обобщение отечественного опыта поколений ученых и инженеров путей сообщения по проектированию, сооружению и эксплуатации железных дорог. Освещены творческие связи российских и иностранных специалистов в области транспорта. Показаны эволюция технических средств железнодорожного транспорта, его роль в развитии экономики, освоении новых районов и природных богатств страны, отражены социальные особенности труда и быта железнодорожных рабочих и строителей.

Глава 3. Железнодорожная магистраль Петербург — Москва

3.1. Технико-экономический поиск оптимальных видов путей сообщения. Разработка предварительного проекта магистрали Петербург — Москва

Несмотря на успешный опыт работы Царскосельской линии, вопрос о строительстве железных дорог в России продолжал вызывать острую полемику. Царскосельская дорога пробудила живейший интерес жителей Петербурга к этому новому виду путей сообщения. Они высоко оценили его преимущества. Однако пригородная линия не могла дать исчерпывающих данных об экономической эффективности магистральных железных дорог, степени влияния эксплуатационных расходов и тарифов на общую доходность грузовых и пассажирских перевозок.

Между тем строительство железных дорог в передовых странах Европы и Америки интенсивно развивалось. Например, ежегодный прирост сети железных дорог в США превышал 450 км. В России же, с её возрастающими промышленными и торговыми потребностями, продолжалось противоборство между сторонниками железных дорог, с одной стороны, и водных путей сообщения — с другой. Требовалось с научной объективностью обобщить опыт эксплуатации построенных рельсовых линий и всесторонне исследовать их экономические показатели.

Для ознакомления с практикой строительства и работой железных дорог в июне 1837 г. были командированы за границу на 15 месяцев профессора Института Корпуса инженеров путей сообщения П. П. Мельников и С. В. Кербедз. Они посетили страны Западной Европы, где знакомились с железными дорогами, встречались с деятелями науки и техники, в том числе и с Д. Стефенсоном, слушали лекции по отдельным вопросам строительной и прикладной механики. Возвратившись на родину, учёные составили подробный технический отчёт, в котором изложили обзор увиденного и результаты собственных исследований по коренным транспортным проблемам.

В обсуждение вопросов строительства рельсовых путей включились видные представители деловой общественности.

В 1838 г. А. Правдин опубликовал брошюру «О железных и торцовых дорогах в России». В ней автор критиковал экономическую политику, обрекавшую Россию на роль поставщика сырья для Запада. «Не лучше ли, — писал он, — заняться обработкой своих произведений, а не отсылать оные за границу в сыром виде и получать назад в готовых изделиях». Он предлагал соорудить железную дорогу от Петербурга до Москвы и далее до Чёрного моря, убеждая всех, что «…это есть самое важное для России».

П. П. Мельников (1804—1880)

Тогда же один из крупных предпринимателей Н. С. Мордвинов предложил построить целую сеть железных дорог: Петербург — Новгород — Москва, Москва — Орёл — Харьков — Ставрополь, Москва — Нижний Новгород — Казань и далее к Омску, Томску и Иркутску, а также по другим направлениям. Практически он впервые поставил вопрос о сооружении железной дороги в Сибири. Мордвинов был противником привлечения иностранного капитала для сооружения рельсовых дорог, считая, что пути сообщения государства должны быть независимы от частных, а тем более от иностранных интересов и, конечно, принадлежать народу, государству. Как и ряд других сторонников введения железных дорог, он доказывал необходимость создания в России собственной рельсопрокатной, паровозо- и вагоностроительной промышленности, но его предложения были отвергнуты.

Московский помещик и предприниматель А. В. Абаза в 1838 г. опубликовал брошюру, в которой доказывал необходимость проложить железную дорогу Петербург — Москва (без захода в Новгород). Он произвёл расчёты предполагаемых перевозок и получил следующие результаты. Из 53 млн пудов грузов, доставлявшихся по водным системам в Петербург, на железную дорогу перейдёт не менее 7 млн пудов, столько же передаст гужевой транспорт. Доставка этих грузов потребителю принесёт доход 9,1 млн руб. Перевозка 190 тыс. пассажиров в год увеличит его на 12 млн руб. Расход на перевозку грузов и пассажиров составит 10,27 млн руб. Следовательно, прибыль должна достичь 10,83 млн руб. при расчётной стоимости строительства дороги 120 млн руб. (53 тыс. руб. серебром за 1 км). Чистая прибыль составит около 10 %.

В марте 1838 г. для рассмотрения предложений А. В. Абазы был создан Особый комитет, в состав которого вошли главноуправляющий путями сообщения К. Ф. Толь, министр финансов Е. Ф. Канкрин, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф и министр внутренних дел Д. Н. Блудов. Председателем комитета назначили известного русского военачальника А. П. Ермолова. Проект Абазы поддержки этого комитета и ведомства путей сообщения не получил.

В 1838 г. группа польских капиталистов во главе с варшавским банкиром П. Штейнкеллером обратились к наместнику Царства Польского фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу с проектом постройки Варшаво-Венской рельсовой дороги с конной тягой. 7 января 1839 г. Положение о постройке этой дороги акционерной компанией было высочайше утверждено, но под паровую тягу. Работы начались в том же году, но в 1842 г. компания, признав свою несостоятельность, отказалась от строительства.

Представляет интерес доклад главноуправляющего путями сообщения К. Ф. Толя Николаю I от 12 апреля 1839 г. о предложении изобретателя Н. Зубова относительно строительства железной дороги Рыбинск (на Волге) — Петербург. «Стоимость железной дороги в 600 вёрст при конной тяге предварительно оценивается не менее 150 млн руб., — писал Толь. — Если перевозимый груз будет составлять 24 700 тыс. пудов в год, а расход по перевозке 28 665 083 руб., то стоимость доставки 1 пуда груза в Петербург (1 руб. 16 коп.) будет вдвое дороже, чем при доставке водой. Таким образом, по Рыбинской железной дороге или ничего не повезут, или только самое ничтожное количество клади».

Ознакомившись с докладом, Николай I высказался о целесообразности послать в Северную Америку «для обозрения железных дорог» двух специалистов. В результате были рекомендованы «отличнейшие и благонадёжнейшие» инженеры путей сообщения, профессора института полковник Н. О. Крафт и подполковник П. П. Мельников, которых с июня 1839 г. откомандировали в США на один год.

Они подробно изучили строящиеся и эксплуатируемые железные дороги, встречались со многими специалистами и установили с ними научные контакты. В ряде статей, опубликованных в «Журнале путей сообщения», П. П. Мельников и Н. О. Крафт знакомили русскую общественность с опытом строительства и эксплуатации американских железных дорог. Особый интерес к этому опыту обуславливался тем, что в геофизическом плане между Россией и США существует много сходства. «Главные черты этого сходства, — отмечалось в отчёте по командировке, — заключаются в небольшой разности климатов, в сходном характере рек, пересекаемых дорогами, в значительных расстояниях между главными пунктами торговли и промышленности, в изобилии строительного леса, наконец, в той же почти степени редкости населения».

Результаты командировки, наряду с глубокой эрудицией, знаниями и опытом, позволили П. П. Мельникову в работе «Численные данные относительно железных дорог и применение их к дороге между Петербургом и Москвой» дать научное технико-экономическое обоснование строительства Петербурго-Московской железнодорожной магистрали. Он впервые разработал методику выбора основных технических параметров и определения эксплуатационных расходов. В результате анализа этих расходов на иностранных железных дорогах и Царскосельской линии учёный прогнозировал нормативы эксплуатационных затрат по Петербурго-Московской магистрали. Он установил размеры грузовых и пассажирских перевозок, типы локомотивов, вес поездов и скорость их движения, другие исходные данные и на этом основании определил эксплуатационные расходы для трёх значений предельных уклонов: 2,5; 5 и 10 ‰.

Таким образом, не производя изысканий и не составляя подробного проекта, он сумел определить рентабельность будущей железной дороги. Сам Мельников по этому поводу говорил: «Главные основания для суждения о степени выгодности или невыгодности дороги заключаются в расчёте ежегодных расходов на движение и на ремонт как дороги, так и всех принадлежностей к движению; а этот расчёт сделан с возможной точностью».

Предварительный проект магистрали, авторами которого были профессора П. П. Мельников, Н. О. Крафт, А. Д. Готман и другие, разрабатывался камеральным способом. Линия прокладывалась по прямому направлению, без захода в Новгород. Прибыль будущей железной дороги определялась до 6 % на затраченный капитал. Однако этот проект встретили с недоверием. Противники железной дороги утверждали, что грузооборот завышен, а расходы на строительство занижены, следовательно, процент дохода преувеличен. В связи с этим авторы проекта представили фундаментальное технико-экономическое обоснование проектных решений. Опираясь на концепцию общегосударственного значения железных дорог, они отмечали: «Возражать против проекта строительства дороги потому лишь, что мы ещё не достигли достаточной степени промышленного развития для железнодорожных путей, — не значит ли откладывать напрасно полезное дело, которое, как показывает опыт других стран, должно рано или поздно совершиться? Не значит ли это отвергать пользу возбудительной их силы, составляющей не простое движение любопытства, но движение промышленности и торговли, развивающихся через посредство их в мере до этого неслыханной?»

Борьба за принятие и практическое осуществление проекта сооружения магистрали была сложной. Против него выступали К. Ф. Толь и его ближайшее окружение. Они склонялись к одобрению предложений лейпцигских банкиров А. Дюфура и Г. Гаркорта относительно строительства дороги. Конкурентные проекты рассматривал

Н. О. Крафт (1798—1857)

Особый комитет, в состав которого входил П. П. Мельников. Однако перед обсуждением вопроса, в мае 1841 г., его по представлению К. Ф. Толя командировали на Волгу исследовать вопрос о паровом судоходстве. В этом нетрудно заметить манёвр, направленный против осуществления проекта П. П. Мельникова и его соратников. Тем не менее банкирам Дюфуру и Гаркорту было отказано.

В дальнейшем Особый комитет, переименованный затем в комиссию, подготовил и 15 сентября 1841 г. подписал доклад на имя Николая I, где излагались «соображения об устройстве железной дороги между Петербургом и Москвой». В докладе приводились следующие технико-экономические данные: путь двухколейный по кратчайшему направлению, минуя Новгород и Торжок; длина трассы 652 км; уклоны не более 2,5 ‰; земляные работы в объёме 50,5 млн кубометров. Общая сумма расходов 43 млн руб. серебром, в том числе: земляные работы — 10,4, верхнее строение пути — 9, искусственные сооружения — 3,5, подвижной состав — 7,8 млн руб.

Ежегодный доход от перевозок пассажиров (270 тыс. человек) и грузов (25 млн пудов) ожидался в 5730 тыс. руб., общий расход на эксплуатационные нужды — 3150 тыс. руб., чистая прибыль — 2580 тыс. руб., что составляло 6 % от первоначального капитала. Средняя скорость движения для пассажирских поездов устанавливалась 37,4 км/ч, для товарных — 16 км/ч.

13 января 1842 г. состоялось государственное совещание, на котором рассматривались следующие вопросы:

«1. Полезно ли для России проведение железной дороги от Петербурга до Москвы?

2. Какие могут быть препятствия к учреждению сей дороги?

3. Строить ли оную через частное общество или от правительства?

4. Какие к сему выгоднейшие финансовые меры?»

30 января 1842 г. П. П. Мельникова и Н. О. Крафта пригласили в Зимний дворец на аудиенцию с государем, а 1 февраля был подписан высочайший Указ о сооружении железной дороги С.-Петербург — Москва. Почти одновременно образовали Комитет Петербурго-Московской железной дороги — «для общих распоряжений» и строительную комиссию при нём — «для ближайшего надзора». Оба эти учреждения находились в ведении кабинета министров и не подчинялись Департаменту путей сообщения. Проектируемая линия была разделена на два строительных участка: Петербург — Бологое (Северная дирекция) во главе с П. П. Мельниковым и Бологое — Москва (Южная дирекция) во главе с Н. О. Крафтом. Обе дирекции представляли собой самостоятельные строительные управления.

Работы начались 1 августа 1842 г. Руководство строительством Петербурго-Московской дороги было возложено на Главное управление путей сообщения и публичных зданий. Строительная комиссия упразднялась, а в составе ведомства путей сообщения появился Департамент железных дорог и при нём временная техническая комиссия для руководства проектированием и строительством магистрали Петербург — Москва.

В это время ведомство путей сообщения возглавил генерал адъютант П. А. Клейнмихель, прославившийся своей деятельностью в печально известных военных поселениях А. А. Аракчеева. П. А. Клейнмихель был несведущ в области железнодорожного транспорта, но тем не менее всё руководство строительством дороги сосредоточивалось в его руках. Это обстоятельство затрудняло работу П. П. Мельникова и Н. О. Крафта, так как они не имели права принимать какие-либо принципиальные решения без согласования с П. А. Клейнмихелем.

3.2. Изыскания и проектирование магистрали

Железнодорожное строительство требовало огромных затрат денежных средств, материалов, живого труда и механизмов. Руководители проекта понимали, что выбрать оптимальные решения, определяющие мощность дороги и её экономичность, можно только на основе технико-экономического сравнения вариантов и выбора наилучшего из них. Так впервые появилась идея трёхстадийного проектирования, включающего рекогносцировочные, предварительные и подробные изыскания. Соответственно этим стадиям предусматривалась разработка предпроектных соображений, предварительного и затем технического проектов. Для проведения изыскательских работ образовали семь специальных партий, укомплектованных выпускниками и студентами Института Корпуса путей сообщения. Возглавили изыскательские партии Н. И. Липин, И. Г. Вериго, П. П. Зуев, В. И. Кирхнер, А. И. Штукенберг и другие инженеры.

До начала изысканий Н. И. Липин впервые в России разработал «Некоторые условия при производстве подобных изысканий для Петербурго-Московской железной дороги», где приводились основные указания по трассированию линии, сбору необходимых данных для разработки проекта железнодорожных сооружений и устройств. Основные полевые работы были закончены весной 1843 г., но на отдельных участках трассы изыскания продолжались и в следующем году. Общая протяжённость исследованных вариантов трассы составила 6000 км, или около 10 км на 1 км пути.

Мельников и Крафт в феврале — апреле 1842 г. провели рекогносцировочные изыскания, чтобы выяснить технические возможности строительства железной дороги по прямому направлению, то есть без захода в Новгород и Торжок. Материалы изысканий показали выгодность проектирования магистрали по кратчайшему пути. Однако среди членов правительства нашлись сторонники другого варианта — с заходом в Новгород, вследствие чего было принято решение провести предварительные изыскания на участке Петербург — Вышний Волочёк: по прямому направлению и с отклонением в Новгород.

Для производства изысканий по новгородскому варианту образовали особую партию, в составе которой работал инженер путей сообщения Д. И. Журавский, ставший впоследствии крупнейшим учёным страны в области мостостроения.

Несмотря на явное преимущество прямого направления линии, его сторонникам пришлось вести упорную борьбу, чтобы отстоять этот вариант. П. П. Мельников разработал теоретические основы сравнения вариантов и произвёл соответствующие расчёты. Оказалось, что линия по новгородскому варианту удлинялась более чем на 30 км, строительная стоимость возрастала на 17,5 %, а эксплуатационные расходы — примерно на 10 %. В пояснительной записке учёный указывал, что «…всякое сокращение расстояния имеет важность, определяемую пользой сближения столицы и главного порта с центром обширного государства, и потому надобно иметь весьма убедительные причины, чтобы решиться увеличить это расстояние на 30 или даже 35 вёрст, то есть более нежели 5 % всего протяжения. Эти пять процентов должны быть оплачены в переезде каждого пассажира и в провозе каждого пуда клади, не говоря уже об увеличении на 5 % времени переезда».

Вопрос о выборе варианта магистрали стал одним из главных и трудных. Об этом свидетельствует ход обсуждения доклада главноуправляющего о результатах проведёных изысканий на заседании Особого комитета 4 февраля 1843 г. Мнения комитета разделились. Его председатель наследник цесаревич и министр финансов «…соглашались с мнением главноуправляющего вести дорогу по прямому направлению. Генерал-лейтенанты Дестрем, Готман, Рокассовский и генерал-майор Чевкин полагали вести дорогу на Новгород. Этого же решения держался и министр государственных имуществ граф Киселёв, к которому присоединились генерал-адъютант граф Орлов… и министр внутренних дел». Сущность их возражений сводилась к тому, что «…дорога не должна миновать Новгород, несмотря на увеличение расходов, так как город этот представляет крупный торговый, промышленный и административный центр». Окончательное решение принял император, который «…изволил положить следующую резолюцию: дорогу устроить по прямому направлению».

В принятии этого решения неоценимы роль и значение научных исследований и экономических обоснований, выполненных проф. П. П. Мельниковым. Ему же принадлежит разработка технических условий и норм проектирования и строительства магистрали Петербург — Москва.

3.3. Организация строительства дороги

Общая схема последовательности строительства Петербурго-Московской железной дороги

Московский вокзал в Петербурге. Конец XIX в. Архитектор К. А. Тон

К. А. Тон (1794—1881)

Вопросы организации строительства железных дорог в 40-х годах прошлого столетия представляли собой значительную сложность из-за отсутствия опыта проектирования и строительства столь крупных линий, какой являлась магистраль Петербург — Москва. Тем большее уважение вызывают оптимальные решения, найденные первопроходцами.

В 1842 г. для консультации по вопросам строительства Петербурго-Московской дороги пригласили майора американской службы Уистлера на должность совещательного инженера, как «человека, опытного в железнодорожном деле». Его «советы были высоко профессиональны и весьма полезны для строителей». В 1847 г. Уистлеру пожаловали орден Святой Анны II степени.

Дж. Уистлер (1800—1849)

Строительство дороги началось летом 1843 г. Чтобы максимально приблизить руководство управлений к строящимся объектам, Северное управление размещалось в Чудове, Южное — сначала в Вышнем Волочке, а затем в Твери. Каждое управление делилось на участки протяжённостью в среднем по 55—60 км (за исключением первого участка в 5 км). Участки имели дистанции длиной по 10—12 км. Возглавили участки и дистанции инженеры путей сообщения, работавшие ранее руководителями изыскательских партий: Н. И. Липин, И. Н. Загоскин, П. П. Зуев, В. С. Семичев, А. И. Штукенберг, Н. И. Миклуха, В. А. и И. А. Панаевы, Г. А. Вериго, В. И. Граве и др. Так как инженеров не хватало, многие выпускники института в 1842—1844 гг. сразу направлялись на строительство дороги. В летние месяцы участие в строительных работах принимали и студенты вуза.

Большие мосты, вокзалы и крупные станции выделялись в самостоятельные строительные участки с подчинённым управлением. Мосты возводили инженеры путей сообщения Д. И. Журавский, В. И. Граве, С. Ф. Крутиков, Н. И. Антонов, а вокзалы сооружались под руководством главного архитектора дороги К. А. Тона; в 1847 г. его сменил архитектор Р. А. Желязевич.

Все объекты дороги строились подрядным способом, с чётким разделением функций подрядчика и заказчика. В роли последнего выступали строительные управления. Подрядчиками являлись купцы, извозопромышленники и другие предприниматели. Подряды на работы заключались непосредственно с ведомством путей сообщения и публичных зданий и контролировались П. А. Клейнмихелем. При этом подрядчики, согласно договорам, имели дело с ведомствам и не подчинялись начальникам управлений. Это означало, что инженерный состав строительства дороги, включая начальников управлений, не имел права контролировать подрядчиков по вопросам труда, быта и оплаты рабочих. Их задача сводилась лишь к техническому руководству строительством, что принижало роль инженеров и руководителей, работавших не только с техникой, но и с людьми. В связи с этим П. П. Мельников писал: «Клейнмихель не только уничтожил всякую самостоятельность у нас, строителей, но и заслонил всё дело до такой степени, что оно снизошло на степень обыкновенных, так сказать, рядовых работ по ведомству путей сообщений».

Организация строительства дороги опиралась на следующие основные принципы:

1. Земляное полотно сооружалось сразу под два пути на широком фронте, практически по всей длине трассы.

2. Работы разворачивались от опорных пунктов, которые размещались в зонах примыкания трассы к водным путям сообщения или на их пересечениях. Через эти пункты строительные участки снабжались материалами и оборудованием. При доставке локомотивов и вагонов, поступавших по морскому пути, опорным пунктом являлся Петербург. В Вышнем Волочке трасса пересекала водную систему, по которой осуществлялось основное снабжение строительства. Отсюда сооружение линии развёртывалось в южном направлении на Тверь и далее на Москву, в северном — на Бологое и Чудово. Строительство велось также из Петербурга и Москвы, то есть использовалась многолучевая схема организации работ.

3. Дорога вводилась в эксплуатацию поэтапно, что давало возможность ускорить и удешевить строительство, а также создать условия для предварительного обучения эксплуатационного персонала.

Первым участком, на котором в 1847 г. открылось рабочее движение, был Петербург — Колпино, затем, в 1849 г., — Колпино — Чудово, а в 1850 г. — участок Вышний Волочёк — Тверь.

Общая схема последовательности строительства

Петербурго-Московской железной дороги

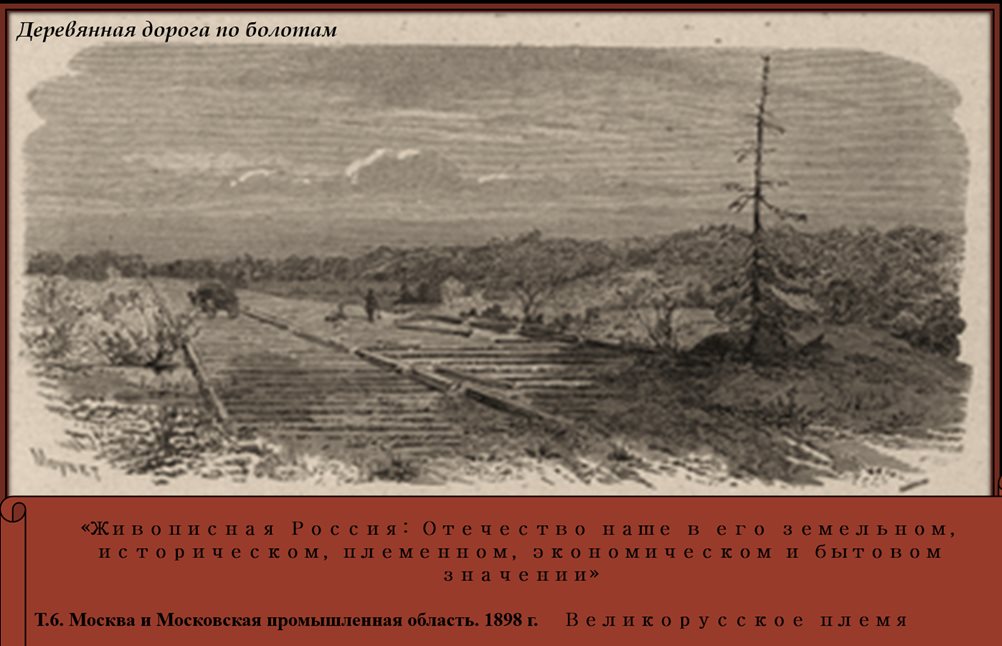

Поскольку земляное полотно возводилось широким фронтом, одновременно на нескольких участках, уложенный грунт успевал подсохнуть. Насыпи укладывались слоями не толще 0,15 м, с мелкой рассечкой земли и последующей досыпкой осевых частей. Протяжённость болот и заболоченных участков на трассе достигала 200 км. В таких местах земляное полотно отсыпалось на лежневое основание или минеральное дно. Общий объём земляных работ составил 46 млн кубометров, или в среднем 70,1 тыс. кубометров на 1 км пути.

Земляные работы выполнялись в основном вручную, применялась тачечная и конная возка. Вместе с тем следует отметить, что ведомство путей сообщения приобрело в США 4 экскаватора, изготовило 465 «землевозных вагонов» с чугунными колёсами и 10 тыс. рельсов различной длины для устройства рабочего пути. Всё это передали подрядчикам во временное пользование для разработки выемок на Валдайской возвышенности. В течение короткого времени подрядчики выработали экскаваторами свыше 170 тыс. кубометров глинистого грунта, получив при этом значительную прибыль. Однако от покупки экскаваторов они отказались, оборудование продали заводчику Демидову, который в разобранном виде увёз его на Урал.

Интересные решения были найдены П. П. Мельниковым в организации строительных работ. По его предложению балластировка пути производилась материалом, заранее заготовленным и уложенным в бурты за резервами насыпей и откосами выемок. На земляное полотно балласт перевозился по специальным подмостям, которые укладывались по 20 штук на версту с уклоном 1/12 и располагались на расстоянии 25 саженей друг от друга. По ним балласт перемещался тачками и отсыпался на земляное полотно, после чего подмости перевозились на следующую версту. Вся эта работа выполнялась специальными артелями, другие артели раскладывали шпалы и укладывали рельсы. Здесь впервые применялись специализация и поточный способ производства работ, что ускорило укладку верхнего строения и повысило в целом качество железнодорожного пути.

На Петербурго-Московской дороге построили 278 искусственных сооружений, в том числе 8 больших, 182 средних и малых моста, 69 труб и 19 путепроводов.

Московский вокзал в Петербурге. Конец XIX в. Архитектор К. А. Тон

Техническое руководство сооружением станций, вокзалов и устройство водоснабжения осуществлял особый комитет в составе опытных инженеров и архитекторов. На дороге построили 34 станции и 2 крупных вокзала. Петербургский вокзал в Москве расположили на окраине города, где стоял царский загородный дворец с каланчой. Он и положил начало Каланчёвской площади. Московский вокзал в Петербурге построили на Знаменской площади, откуда открывался прекрасный вид на Невский проспект и Адмиралтейство.

Оба вокзала возведены по проектам архитектора К. А. Тона. При недавней реконструкции основные здания вокзалов, увенчанные башнями, сохранены как памятники русского зодчества.

Постройка дороги длилась восемь с половиной лет, её стоимость, по данным ведомства путей сообщения, составила 66 850 тыс. руб. серебром, или 110 тыс. руб. на одну версту. Как писал директор Департамента железных дорог того времени А. С. Каменский, постройка магистрали Петербург — Москва обошлась «гораздо дешевле многих иностранных путей».

Сооружение первой в России двухпутной магистрали Петербург — Москва явилось подлинным триумфом таланта отечественных инженеров, учёных и зодчих. Здесь аккумулировался труд сотен тысяч крепостных крестьян и работных людей из разных губерний, которые в невероятно трудных условиях свершили настоящий подвиг, проложив через непроходимые болота и леса первоклассную железную дорогу большой протяжённости.

Следует особо остановиться на условиях труда и быта рабочих. Строительные работы выполняли главным образом крепостные крестьяне. Подрядчики нанимали их как в близлежащих деревнях, так и в отдалённых губерниях. При этом контракты заключались не с ними, а с помещиками, которым они принадлежали. Основная масса строителей вербовалась на период с 1 мая по 1 ноября. Помимо постоянных рабочих нанимались и подённые. Аванс, полагавшийся при заключении договора, почти целиком получал помещик в качестве выплаты оброка и на покрытие недоимок. «В связи с этим крестьяне первые месяцы работы имели в кармане в лучшем случае по одному рублю, впредь до нового аванса, который в большинстве случаев выдавался к Петрову дню, то есть 29 июня».

В первые годы на стройке работало по 50—60 тыс. человек. Согласно контрактам, они выходили на работу с рассветом и возвращались с наступлением темноты. Днём полагался двухчасовой перерыв на обед и отдых. В зависимости от времени года продолжительность рабочего дня составляла 12—16 часов.

Подрядчики были заинтересованы максимально использовать нанятых людей, поэтому назначали непомерно высокие нормы выработки. На земляных работах, например, они доходили до кубической сажени в день, причём с отвозкой на значительное расстояние.

Рабочие в артелях были связаны круговой порукой. Если член артели не выполнил дневное задание, заболел или не вышел на работу по другим причинам, производились вычеты из заработка всей артели. За дни болезни высчитывали по 10—15 коп. на харчи и 5 коп. на лекарства.

К. А. Тон (1794—1881)

Жили рабочие в землянках, шалашах, палатках, реже в деревянных бараках. В них устраивались печи или ямы, «чтобы постоянно поддерживаемый огонь осушивал пространство». Люди селились артелями, иногда по несколько десятков человек, спали на нарах, покрытых сеном. Тяжёлый труд, плохое питание, отсутствие элементарных бытовых условий приводили к массовым заболеваниям, в том числе тифом и холерой. Например, по донесению 2-го полицейского отделения дороги, за четыре месяца, с 1 июля по 1 ноября 1844 г., число больных у двух подрядчиков составило 4894 человека. За время строительства дороги от болезней умерли многие тысячи людей.

Инженеры путей сообщения, работавшие на строительстве магистрали, знали о тяжёлом положении и глубокой эксплуатации рабочих, глубоко возмущались существовавшей несправедливостью. В качестве одной из мер для пресечения беззакония П. П. Мельников предлагал завести на каждого рабочего специальную книжку, где записывались бы условия найма, нормы выработки, оплата, основания вычетов. Однако это предложение даже не рассматривалось в ведомстве путей сообщения.

Открытие движения по дороге состоялось 1 ноября 1851 г. Петербургская газета «Северная пчела» восторженно писала об отправлении в 11 часов 15 минут первого поезда, который через 21 час 45 минут благополучно прибыл в Москву.

3.4. Основные характеристики магистрали

Для проектирования дороги в качестве исходных были приняты технические характеристики, получившие надлежащее технико-экономическое обоснование и позволявшие обеспечить требуемую пропускную способность и безопасность движения. К этим характеристикам относятся ширина колеи, мощность верхнего строения, число главных путей, предельный уклон, минимальный радиус кривых, размещение раздельных пунктов, типы искусственных сооружений, локомотивов, вагонов, устройств сигнализации и связи, водо- и топливоснабжения и др.

Мост через р. Мсту в первоначальном виде. Автор проекта С. Ф. Крутиков

В те годы железные дороги в зарубежных странах строились с самой различной шириной колеи. Некоторые отдавали предпочтение широкой колее — до 6 футов (1829 мм). Возник вопрос, какую колею принять для магистрали Петербург — Москва: 6 или 5 футов (1524 мм). Для решения этого вопроса создали специальную комиссию, которая установила, что объём земляных работ при ширине 5 футов сокращается по сравнению с 6-футовой колеёй на 1750 тыс. кубометров, в денежном выражении это составляло 1130 тыс. руб., или 3 % от сметной стоимости дороги. В отчёте ведомства путей сообщения за 1843 г. говорилось: «Шестифутовая колея, вовлекая в излишние издержки более миллиона рублей серебром, совершенно бесполезна… Пятифутовая ширина, представляя ту же безопасность при скорой езде, те же удобства для устройства паровозов, предпочтительнее в экономическом отношении». Эти расчёты и предопределили ширину колеи в 1524 мм.

Первые английские железные дороги строились, как правило, двухпутными, а американские — только однопутными. Проф П. П. Мельников полагал, что число главных путей должно определяться в зависимости от расчётных размеров движения поездов, стоимости строительства и расходов на эксплуатацию. Он, в частности, утверждал, что издержки на постройку двойного пути меньше, чем при сооружении двух параллельных однопутных линий. Кроме того, двухпутные линии и в эксплуатации более выгодны по сравнению с двумя путями, взятыми отдельно. Учёный установил, что расчётные размеры грузовых перевозок на линии Петербург — Москва должны составлять 400 тыс. т, пассажирских — 300 тыс. человек в год. Освоить эти перевозки оказывалось возможным при наличии двухпутной линии.

Исследования проводились и при выборе предельного уклона линий. Английские инженеры применяли на железных дорогах «малые пределы скатов», а американские, наоборот, крутые, с целью снижения первоначальных капитальных вложений. П. П. Мельников не пошёл по пути заимствования опыта зарубежных инженеров, а разработал общие теоретические основы выбора предельного уклона и опубликовал их в 1842 г. в «Журнале путей сообщения». Он установил, что выбор предельного уклона зависит от назначения проектируемой дороги, расчётных размеров движения, типа локомотива, топографии местности и себестоимости перевозок. На основе анализа всех этих факторов учёный пришёл к выводу, что «всегда существует некоторый предел, далее которого уменьшение скатов перестаёт быть выгодным». Он также обосновал возможность применения уравновешенных уклонов в случае неравномерности движения по направлениям.

Эти идеи легли в основу выбор предельных уклонов для проектируемой дороги. В качестве исходных принимались уклоны 2,5; 5; 10 и 20 ‰. По каждому из них проводились технико-экономические расчёты, чтобы установить, «какой предел ската есть наивыгоднейший». Оказалось, что себестоимость перевозки одного пула груза будет наименьшей при пологих уклонах. Учитывая, что 80 % грузооборота приходилось на направление в сторону Петербурга и 20 % — в сторону Москвы, приняли уклоны 2,5 ‰ к столице и 5 ‰ в обратном направлении. Здесь впервые был применён уравновешенный уклон, при котором поезда с одним и тем же количеством вагонов следовали в обоих направлениях с одинаковой скоростью за счёт уменьшения веса составов на Москву. На одном участке трассы пришлось применить сосредоточенный уклон, круче предельного, равный 7,8 ‰. Такой профиль позволил провести линию по прямому направлению на Веребьинском подъёме протяжением 17,6 км между реками Мстой и Веребьёй. В 1881 г. в связи с заменой деревянных мостов металлическими был построен Веребьинский обход, удлинивший линию на 5,4 км. С этого времени протяжённость магистрали составила 649,9 км.

Проектировщики магистрали выбор минимального радиуса кривых связывали со скоростью движения поездов. Они считали, что уменьшение скорости по условиям плана линии «представляет тем большую невыгоду, чем протяжённее участок и чем интенсивнее на нём движение». Ставилась задача, чтобы на кривых участках пути поезда следовали с той же скоростью, что и на прямых. Исходя из этого, при проектировании плана линии стремились применять как можно большие радиусы кривых. Минимальный радиус установили в 1600 м на перегонах и 1065 м на раздельных пунктах. Из общей длины магистрали на кривые приходилось всего 47,6 км, или 7,5 %. Такая прямолинейность железнодорожной линии позволяет и в настоящее время развивать скорость движения поездов до 200 км/ч.

В период строительства дороги ещё не было полной ясности относительно толщины балластного слоя в выемках и необходимости устройства продольных лежней под шпалами каждой нитки рельсов. Учитывая, что хороший балласт железной дороги «есть лучшее обеспечение её прочности, экономии ремонта, а также безостановочности в употреблении», его запланировали двухслойным: нижний слой — песчаный, верхний — щебёночный. Толщина нижнего слоя в насыпях принималась 0,30 м, в выемках — в два раза больше, чтобы избежать появления пучин. Верхний слой толщиной 0,17 м предназначался для «защиты нижнего от раздувания ветром и для воспрепятствования пыли». На линии предусматривалась укладка железных рельсов длиной 5,4 м, весом 30 кг/м. На один километр приходилось 1166 шпал. Стыки рельсов покоились на шпалах в чугунных подушках весом 11 кг. Ведомство путей сообщения приняло решение об укладке продольных лежней под шпалами для уменьшения осадки и её равномерного распределения. Деревянные лежни длиной 5,4 м, шириной 20 см и толщиной 7,5 см помещались под каждой ниткой рельсов. Стыки лежней располагались посередине рельсовых звеньев.

На дороге предстояло соорудить большое количество мостов. В 1840 г. проф. Мельников составил проект деревянного моста решётчатой системы через Днепр в Киеве. Мост имел 11 пролётов по 48,5 м каждый. Ввиду новизны конструкции было решено построить сначала опытный однопутный пост этой системы через Ящеру на шоссейной дороге Петербург — Ковно. Мост построили под руководством автора проекта в 1841 г. Двухлетние наблюдения не обнаружили деформаций в конструкции. Это послужило основанием, чтобы принять такую систему мостов для Петербурго-Московской дороги. В 1843 г. учёный составил предварительные проекты решётчатых мостов через реки Волхов, Мсту и Веребью по системе Гау. Эта система, только что появившаяся в США, была несовершенна, так как расположенные в разных местах по длине балки металлические стержни, соединявшие нижние и верхние пояса ферм, принимались одинакового сечения. Система Гау представляла собой образец эмпирического направления в мостовой технике, поскольку какой-либо теории расчёта ферм не существовало. В связи с этим в 1844 г. инженеру путей сообщения Д. И. Журавскому поручили произвести «подробное изучение свойств мостов американской системы и усовершенствование оной». Он провёл теоретические и экспериментальные исследования усилий, возникающих в элементах фермы системы Гау, и установил, что стержни, расположенные посередине фермы, менее натянуты, чем стрежни вблизи опор. Свои выводы он проверил на модели и рекомендовал принять в качестве расчётного переменное сечение стержней, с тем чтобы увеличить «крепость фермы». На основе теории расчёта Д. И. Журавского проектировались и строились все большие и средние мосты на магистрали.

Наиболее примечательными следует назвать Веребьинский, Мстинский и Волховский мосты. Веребьинский, возведённый Д. И. Журавским, представлял собой мост-виадук, перекрывший глубокий овраг с небольшой речкой. Он состоял из 9 деревянных ферм по 49,7 м каждая и 7 каменных береговых арок по 6,4 м. Общая длина моста составила 500 м. Наибольшая высота от горизонта меженных вод до низа пролётного строиения достигала 43 м. Мстинский мост, расположенный в изгибе реки и названный «золотым коленом», имел 9 пролётов по 61 м каждый общей длиной почти 550 м. Его построил инженер путей сообщения С. В. Крутиков. Волховский мост состоял из 5 пролётов по 51,1 м каждый и разводной части для пропуска судов. Это был первый разводной железнодорожный мост в России. Строил его инженер путей сообщения В. И. Граве. Все мосты строились на каменных опорах, за исключением Веребьинского и Мстинского, у которых верхняя часть быков (выше горизонта высоких вод) была деревянной, но обшитой листовым железом. В ходе проектирования магистрали были разработаны теоретические основы размещения раздельных пунктов. Все станции, помимо двух конечных, подразделялись на четыре класса. Станции I класса располагались друг от друга на расстоянии 160 км, II, III и IV классов соответственно на удалении 80, 40 и 20 км.

Расстояния между станциями и мощность водоснабжения определялись из условия, что в течение дня будут проходить в обе стороны 8 пассажирских и 26 поездов с «кладью», то есть 17 поездов в каждом направлении. Это и была расчётная пропускная способность проектируемой линии.

Тяговые плечи устанавливались в 150 вёрст. Мотивировалось это следующими соображениями: «Между станциями I класса, и. е. в 75 верстах, будет находиться по одной станции II класса, дабы паровозы, отправляясь с поездами со станции I класса, довезли оные до станции II класса и в тот же день могли возвратиться до прежнего места, где будут устроены заведения (депо) для починки паровозов и вагонов».

Все станции проектировались типовыми с учётом «последовательного устройства некоторых их частей до открытия дороги и других — впоследствии», то есть с учётом поэтапного усиления их мощности. Пассажирские здания станций первых двух классов строились островными, между первым и вторым главными путями. На некоторых участках они сохранились и поныне. Классификация станций, схемы тяговых плеч и принципы размещения раздельных пунктов, принятые для линии Петербург — Москва, получили широкое распространение и на других магистралях страны.

Устройства сигнализации и связи для обеспечения безопасности движения в период проектирования и строительства магистрали находились ещё на стадии поиска.

В 1841 г. П. Л. Шиллинг установил экспериментальную телеграфную связь Зимнего дворца с Главным штабом и Главным управлением путей сообщения и публичных зданий. Аппаратуру для этих линий разработал Б. С. Якоби. В 1846 г. ему поручили устройство опытной линии с электромагнитными телеграфными аппаратами для строящейся магистрали Петербург — Москва. Для участия в опытах по устройству на ней телеграфной связи в 1849 г. был приглашён В. Сименс. Первоначально дорога Петербург — Москва была оборудована телеграфными аппаратами Сименса, которые спустя два года заменили аппаратами Морзе.

Ещё во время острого противоборства вокруг вопроса о целесообразности строительства магистрали возникла идея создания для неё отечественного подвижного состава.

Д. И. Журавский (1821—1891)

В качестве предприятия для выпуска паровозов и вагонов выбрали Александровский чугунолитейный завод в Петербурге, основанный в 1824 г. В 1844 г. его передали ведомству путей сообщения и он стал называться Александровским главным механическим заводом Петербурго-Московской железной дороги. Правительство заключило контракт на шесть лет с предпринимателями из США Гаррисоном и Уайненсом, которые обязались организовать изготовление подвижного состава. Завод располагал мощным по тому времени оборудованием. К 1849 г. завод выпустил для магистрали 42 пассажирских и 120 товарных паровозов, 70 пассажирских, около 2000 товарных вагонов и 580 платформ. Производство локомотива с тендером обходилось в 12000 руб. серебром, пассажирского вагона — 4520—4720 руб., товарного — 1460 руб.

Первые товарные паровозы имели три движущие колёсные пары, пассажирские — две движущие и две бегунковые. Вес паровоза в рабочем состоянии не превышал 30 т. Как паровозы, так и вагоны были однобуферными со шкворневой сцепкой. После 15 лет службы паровозы капитально реконструировали: ставили новые котлы, рамы, цилиндры и механизмы парораспределения, оборудовали винтовыми сцепками и боковыми буферами.

В 1858 г. Александровский завод приступил к постройке более мощных, четырёхосных товарных паровозов, которыми постепенно заменяли устаревшие. В память о первом в России магистральном паровозе, созданном в 1845 г., на территории завода воздвигнут обелиск в виде модели паровоза.

Что касается вагонов, то они подразделялись на следующие типы: I и II классов — спальные и обыкновенные; III класса — обыкновенные и служебные. Высота кузова от пола до потолка едва достигала 2 м, освещения и вентиляции не было. Со временем, однако, вагоны перестраивались и обеспечивались элементами комфорта.

Все вагоны товарного парка имели по две двухосные тележки и деревянный кузов, их грузоподъёмность не превышала 10 т.

Ведомство путей сообщения образовало специальную комиссию по постройке паровозов и вагонов. При её участии разрабатывались способы испытания паровозных котлов, цилиндров, чугунных колёс и осей. Многие испытания проводились на Царскосельской дороге. Здесь же осуществлялись опытные поездки товарных поездов различного веса.

При открытии Петербурго-Московской магистрали в штате начальника дороги для наблюдения за состоянием паровозов и вагонов были соответственно механик и вагенмейстер. Линейный персонал дороги именовался «составом», который подразделялся на дорожный, станционный, подвижной и телеграфический. Каждый из этих составов по военному образцу делился на роты. В «подвижной состав» входили машинисты, их помощники, кочегары и кондукторы. Мастеровые по ремонту паровозов и вагонов включались в штат, выполнявший ремонтные работы подрядным способом. Профессиональная подготовка осуществлялась на Александровском заводе. Военизированная система обслуживания дороги просуществовала 17 лет, затем линейные составы и роты заменили службами.

Н. И. Миклуха (1817—1857)

3.5. Организация эксплуатационной работы и технического обслуживания дороги

Первым заведующим движением поездов на участке Петербург — Чудово был инженер путей сообщения Н. И. Миклуха (отец известного путешественника Н. Н. Миклухи-Маклая). В 1849 г. он возглавил Вышневолоцко-Тверской участок. Здесь по его инициативе впервые в мировой практике устроили живую изгородь из елей для защиты пути от снежных заносов. Деревья высадили по 4 тыс. на 1 км на протяжении свыше 52 км. Позднее стали применять деревянные щиты. Сочетание живой изгороди и щитов обеспечивало нормальную эксплуатацию дороги в зимнее время. Первые опытные данные по эксплуатации отдельных участков позволили определить структуру, штат и обязанности различных подразделений. В 1851 г. были разработаны и введены в действие «Положение о составе управления Петербурго-Московской железной дороги» и «Положение о движении поездов…». Эти и другие документы позволяют судить об организации управления и особенностях первоначальной эксплуатации дороги. По службе пути вся линия вначале делилась на 8 отделений и 34 дистанции, но в 1854 г. число отделений уменьшили до 5, дистанций — до 24.

Первым начальником магистрали назначили инженера путей сообщения А. Н. Романова, до этого работавшего на Царскосельской линии. В 1852—1855 гг. во главе дороги находился бывший начальник Южной строительной дирекции Н. О. Крафт. При нём и завершилось окончательное формирование системы управления дорогой и организации движения поездов. В 1855 г., после кончины монарха, Петербурго-Московскую дорогу переименовали в Николаевскую.

В первое время её эксплуатации отправлялось весьма небольшое число поездов. В сутки обращалось в каждом направлении по два пассажирских и четыре товарных поезда. Каждый пассажирский поезд состоял из паровоза с тендером, одного багажного, одного почтового и пяти пассажирских вагонов. Эти поезда ходили со скоростью 40 км/ч, совершая весь рейс, с учётом остановок на станциях, за 18 часов. Товарные поезда состояли из 15 вагонов, имели скорость 16 км/ч и находились в пути 48 часов.

1 сентября 1853 г. из Петербурга в Москву отправился первый скоростной поезд. Он находился в пути всего 12 часов, затратив 10 часов 40 минут на езду и 1 час 20 минут на остановки. Его средняя скорость составила 60,4 км/ч. Это был один из мировых рекордов скорости движения пассажирских поездов на магистральных линиях.

В 1854 г. инженер путей сообщения Л. А. Сергеев составил первый график движения поездов, который положил начало регулированию эксплуатационной работы и использованию перевозочных средств.

Мраморная доска в Любанской церкви в честь строителей Петербурго-Московской магистрали

Объём грузовых перевозок на дороге в 1852 г. достиг 164 тыс. т, пассажиров перевезено 719 тыс. Но уже в 1856 г. эти показатели возросли почти в два раза и составили соответственно 319 тыс. т и 1600 тыс. пассажиров. В дальнейшем объём перевозок непрерывно увеличивался, для их освоения принимались меры к усилению пропускной и провозной способности.

Выше указывалось, что для устойчивости рельсовой решётки под шпалами укладывались продольные лежни. Однако в первые годы эксплуатации выявились угоны рельсов и выходы стыков из центра подушек. В связи с этим в 1857 г. продольные лежни постепенно стали вынимать и под каждое рельсовое звено укладывать не 6 шпал, а 8 (1480 шпал на 1 км).

В 1860 г. проф. Н. И. Липин на основе опыта эксплуатации Петербурго-Московской дороги разработал габариты подвижного состава и приближения строений, которые в том же году приняли как единые государственные и обязательные для всех строящихся железных дорог в России.

Генератором многих технических идей, автором проекта и руководителем строительства дороги являлся П. П. Мельников. Он «блестящим образом прошёл курс наук, был одним из самых образованных людей с ясным и быстрым умом, был блестящим профессором, учёным человеком, первый положил начало устройству железных дорог, обучил для этого множество людей». Разработанные им принципы ведения изысканий, проектирования и организации строительства железных дорог в последующие годы широко использовались и были признаны наиболее эффективными. В 1874 г. исполнилось 50 лет его инженерной и научной деятельности. Учёный совет Института инженеров путей сообщения в поздравительном адресе отмечал: «Николаевская железная дорога с её величественными сооружениями представляет вдвойне замечательный памятник практической деятельности Вашей, как самый важный путь сообщения в России и как школа образовавшихся под руководством Вашим строителей».

Трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей, забота о коллегах, рабочих и студентах являлись его внутренней потребностью. В Любани на личные средства П. П. Мельникова были построены школа-интернат для детей железнодорожников и дом-приют для престарелых. На содержание этих учреждений он завещал своё состояние. В основном на его сбережения и по собственноручным проектным намёткам, с участием архитектора К. И. Тона, в 1867 г. на ст. Любань в качестве памятника строителям магистрали Петербург — Москва был сооружён каменный храм апостолов Петра и Павла. В церкви установили мраморную доску с именами выдающихся строителей железной дороги. Под сводами хама погребён П. П. Мельников.

За выдающуюся научную и инженерную деятельность П. П. Мельников по рекомендации академиков М. В. Остроградского, Б. С. Якоби и других в 1858 г. был избран почётным членом Петербургской Академии наук.

В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики разрушили церковь, но сохранился фундамент и её каменный остов. К настоящему времени по инициативе жителей Любани, Управления Октябрьской дороги и Петербургского государственного университета путей сообщения, при поддержке МПС церковь восстановлена. Стараниями сотрудников Центрального музея дороги заново высечена мемориальная доска с именами 72 инженеров путей сообщения — руководителей строительства.

В 1955 г. в связи со 150-летием со дня рождения П. П. Мельникова Управление Октябрьской дороги и Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта установили на ст. Любань памятный бюст. На его постаменте высечено: «Мельников Павел Петрович, 1804—1880. Автор проекта и строитель Петербурго-Московской (Октябрьской) железной дороги и основоположник железнодорожной науки». На это место был перенесён и захоронен прах этого благородного человека, учёного и патриота".

Источник: История железнодорожного транспорта России. Том 1. 1836—1917 (книга, часть 2)